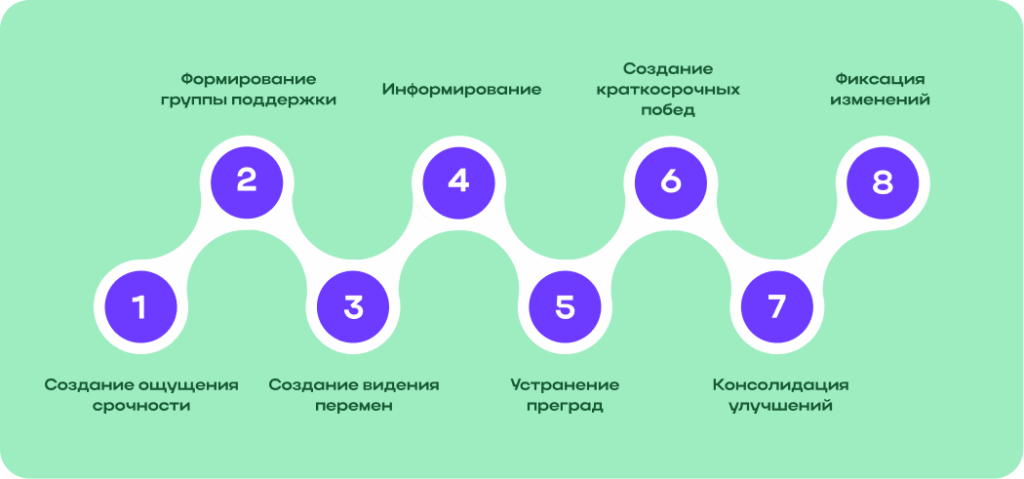

8 шагов преодоления сопротивления по модели Коттера

Любые перемены — будь то новая система, пересмотр процессов или реорганизация команды — вызывают у сотрудников тревогу. Люди боятся потерять стабильность, статус и привычный порядок.

По данным McKinsey, около 70% трансформаций не достигают целей именно из-за сопротивления или слабой поддержки со стороны руководства. Deloitte подчеркивает: грамотное управление изменениями способно превратить скептиков в союзников и амбассадоров трансформации.

Справляться с сопротивлением помогает модель Коттера — о ней и пойдет речь в этой статье. Задача модели — не подавлять настороженность, а помогать выстраивать доверие и вовлеченность на каждом этапе перемен.

Что за модель Коттера?

Модель Джона Коттера — это пошаговый план управления изменениями, который помогает организациям снижать сопротивление и быстрее достигать целей.

Коттер — профессор Гарвардской школы бизнеса, один из самых цитируемых экспертов по лидерству и изменениям. В 1995 году он опубликовал книгу Leading Change, где описал 8 шагов успешной трансформации. С тех пор модель стала классикой: её используют компании из списка Fortune 500, государственные организации и технологические стартапы.

Сильная сторона модели в том, что она не про «жесткие процессы», а про людей: эмоции, мотивацию, доверие и культуру. Поэтому она остается актуальной уже почти 30 лет.

Как работают шаги Коттера

Эти восемь шагов можно представить как маршрут: от тревоги и сопротивления к доверию и вовлеченности. У модели нет «волшебной кнопки», которая всё изменит за один день, но зато есть понятная последовательность действий, которая поможет команде двигаться вперед без хаоса и паники.

Шаг 1. Создайте ощущение срочности

Люди редко меняются просто потому, что «так надо». Чтобы команда сдвинулась с места, она должна поверить: от перемен зависит будущее компании. Если ощущение срочности не создано, сотрудники быстро найдут аргументы в пользу «оставить всё, как есть».

Что работает:

- показать цифры рынка, где конкуренты уже опережают;

- продемонстрировать риски — падение выручки, уход клиентов, рост издержек;

- объяснить, что без перемен компания может потерять конкурентоспособность.

Deloitte подчеркивает: компании, которые честно показывают риски и создают ощущение, что «откладывать нельзя», получают более высокую вовлеченность сотрудников и быстрее запускают трансформацию.

Шаг 2. Сформируйте коалицию лидеров

Ни один человек, даже самый энергичный, не сможет «продавить» изменения в одиночку. Для этого нужна команда сторонников — те, кто имеет авторитет и может повести за собой других.

Важно, чтобы в коалиции были не только топ-менеджеры, но и люди «с земли» — уважаемые специалисты, тимлиды, неформальные лидеры. Они знают настроение коллектива, понимают, что действительно волнует сотрудников, и могут объяснить перемены на своем языке.

Такая команда работает как двигатель: она помогает разгонять инициативу, гасить скепсис, вовремя отвечать на вопросы и не давать процессу «сдуться».

💡 Совет: подбирайте в коалицию не по должности, а по влиянию. Иногда слово харизматичного инженера или опытного менеджера ценно больше, чем официальное письмо от директора.

Шаг 3. Определите видение и стратегию

Людям сложно включаться в процесс, если цель не обозначена. Даже если все понимают, что изменения нужны, без ясной картины будущего это будет похоже на поход в незнакомый лес без карты.

Видение — это ответ на вопрос: зачем мы всё это делаем? Оно должно быть простым и вдохновляющим. Не «оптимизация процессов ради повышения эффективности», а «мы хотим, чтобы сотрудники тратили меньше времени на отчеты и больше — на клиентов».

Стратегия же объясняет: как именно мы туда придем. Это уже про шаги, приоритеты и сроки. Когда у людей есть и направление, и маршрут, тревоги становится меньше, а доверия — больше.

💡 Совет: сформулируйте видение в одном коротком предложении или даже в слогане. Разместите его в корпоративной платформе, повторяйте на встречах, используйте в презентациях. Чем проще и понятнее будет формулировка, тем быстрее она станет частью общей культуры.

Шаг 4. Донесите изменения до каждого

Изменение не сработает, если оно останется на уровне презентации для топ-менеджеров. Людям нужно слышать о переменах регулярно и в понятной форме.

Коммуникация — это не одно письмо по почте и не сухой приказ. Это постоянный диалог. Расскажите, что меняется, зачем и как это отразится на повседневной работе.

И делайте это разными способами: на общих встречах, в корпоративной соцсети, в коротких видео или заметках от руководителей.

Важно, чтобы сотрудники чувствовали: их не ставят перед фактом, а вовлекают в процесс. Тогда вместо вопросов «почему нас не предупредили?» появятся другие — «как я могу помочь?».

💡 Совет: используйте привычные каналы. Для офисных сотрудников это может быть рассылка или портал, для заводской смены — стенд в цеху и короткий брифинг, для распределенных команд — чат и видеосообщения. Главное, чтобы информация дошла до каждого.

Шаг 5. Уберите барьеры

Даже если команда согласна с изменениями, она может столкнуться с тем, что реализовать их просто невозможно. Барьеры бывают разные: не хватает инструментов, процессов, времени или полномочий. В итоге сотрудники начинают думать: «Идея-то хорошая, но у нас это не получится».

Чтобы этого не произошло, нужно заранее расчистить путь. Дайте людям обучение и инструкции, обновите устаревшие правила, уберите лишнюю бюрократию. Если требуется новый софт или техника — обеспечьте их до запуска. А главное — делегируйте полномочия. Если человек готов действовать, но не имеет права принимать решение, всё быстро застопорится.

💡 Совет: проведите срез — спросите сотрудников, что мешает им работать прямо сейчас. Иногда барьеры лежат на поверхности: дублирующие отчеты, устаревшие формы, лишние согласования. Начните с их устранения — и сопротивление заметно снизится.

Шаг 6. Создайте краткосрочные победы

Долгие проекты без ощутимых результатов быстро утомляют. Если люди месяцами слышат о «грядущих переменах», но не видят пользы здесь и сейчас, мотивация падает. Поэтому важно показать первые результаты как можно раньше.

Быстрые победы — это маленькие, но значимые успехи, которые доказывают: изменения работают. Например, после внедрения нового сервиса сотрудники тратят на отчеты вдвое меньше времени, или благодаря автоматизации HR освобождается пара часов в неделю.

Такие истории становятся топливом для команды. Они вселяют уверенность: усилия не напрасны, перемены приносят реальные плюсы. А ещё это снижает скепсис — ведь когда коллега говорит: «Я попробовал, и это реально удобно», аргументов против становится меньше.

Например, автоматизируйте онбординг через Motivity в одном подразделении. Новички получат доступ к базе знаний, смогут познакомиться с задачами и пройти обучение онлайн. Когда команда увидит, что адаптация идет быстрее, а HR тратят меньше времени на рутину, это станет «быстрой победой», которая снизит сопротивление и покажет ценность изменений 😉

Шаг 7. Масштабируйте результат

Когда первые успехи уже есть, возникает соблазн расслабиться: «ну вот, всё получилось». Но именно на этом этапе многие трансформации буксуют. Если ограничиться локальными победами, изменения останутся разрозненными инициативами, а не станут новой нормой.

Важно не останавливаться, а расширять результаты на другие команды и процессы. То, что хорошо сработало в одном подразделении, может принести пользу и в других. Главное — не копировать «под кальку», а адаптировать решение под специфику.

Масштабирование дает сотрудникам сигнал: изменения — серьезный курс компании. И чем больше людей вовлекается, тем устойчивее становится трансформация.

Шаг 8. Закрепите изменения в культуре

Самая сложная часть трансформации — сделать так, чтобы новые практики не исчезли через пару месяцев. Если их не встроить в привычную жизнь компании, всё вернется «как было».

Закрепление — это про культуру. Когда новые подходы становятся частью адаптации, обучения и оценки сотрудников, они перестают восприниматься как «проект» и превращаются в норму.

Важно, чтобы новые правила и инструменты поддерживались сверху и снизу. Руководители должны демонстрировать их в действиях, а сотрудники — видеть, что привычные процессы действительно изменились к лучшему.

💡 Используйте корпоративные платформы, чтобы новые практики оставались «живыми». Например, в Motivity можно хранить базу знаний, запускать обучение и формировать матрицы компетенций. Так изменения не зависят от устных договоренностей и личной памяти сотрудников — они закрепляются в единой цифровой среде и становятся частью культуры компании.